为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,学校以新一轮本科教育教学审核评估为契机,以“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”为核心理念,推出“本科教育教学自评自建成效展示”专栏,全方位展示各单位在推进本科教育教学综合改革中的工作成效和创新举措,凝练可推广的“天理经验”,为加快“双一流”大学建设注入新动能。

单位概况

历史沿革

海洋能源与智能建设研究院(以下简称“研究院”)成立于2022年3月,是学校为响应国家“双碳”战略、海洋强国战略而设立的新型研究型学院。研究院以推动海洋能源开发、智慧水利、智能建造等领域的技术突破为目标,依托天津区位优势及学科积累,整合土木、水利、海洋工程与信息科学等多学科资源,致力于打造产学研用深度融合的创新高地。成立以来,研究院已承担国家级科研项目4项、省部级项目6项、企业重大委托课题8项,累计科研经费超过亿元,成为京津冀地区海洋能源领域的重要技术支撑平台。

专业与规模

本科教育:2023年经教育部批准,开设土木、水利与海洋工程新工科本科专业,首年招收理工类考生60人,被授予工学学士学位。

研究生培养:2023年获批能源动力—清洁能源技术专业硕士点;2025年将新增土木水利专业硕士点及能源动力—清洁能源技术专业博士点,形成了“本—硕—博”全链条人才培养体系。

学生规模:目前在校本科生128人,硕士研究生34人。

师资队伍

研究院现有教职工27人,其中教授10人、副教授5人、讲师10人、博士后2人。教师团队中具有海外留学背景的教师占比40%,其中80%拥有企业工程实践经验。

领军人才:校党委副书记、校长练继建教授领衔海洋能源团队,主持国家重点研发计划项目等多项国家级项目。

实践导师:聘请天津建工科技有限公司、天津港航工程有限公司、中国水电基础局有限公司科研设计院、中海油能源发展股份有限公司、中电建新能源集团股份有限公司、交通运输部天津水运工程科学研究院、水利部沙棘开发管理中心、中交天津航道局有限公司、天津绿动未来能源管理有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司、国家海洋技术中心、航天规划设计集团有限公司等企业技术高管担任产业导师,构建“学术+产业”双师型人才队伍。

教学条件

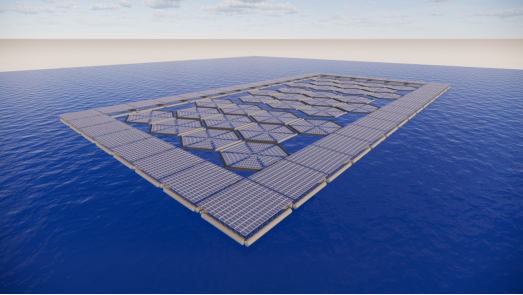

实验室建设:建成“海洋清洁能源开发与综合利用天津市重点实验室”“智慧绿色能源滨海实验室”等7大平台,设备总值超5000万元,涵盖海上光伏仿真系统、智能监测数据中心等先进设施。

实践基地:与30余家龙头企业共建20个产学研基地,包括国家电投海上光伏示范工程实践基地、天津港智慧港口实训中心等,年均接纳学生实习200人次。

数字化资源:引入虚拟现实(VR)工程仿真系统、BIM协同设计平台,开设“云上实验室”,实现远程实验教学。

荣誉与成果

主持国家重点研发计划、省部级项目及企业委托课题10余项、科研经费近亿元;发表高水平论文50余篇,获国家专利20项,牵头制定行业标准3项。

理念思路

工作思路

坚持“国家战略驱动、学科交叉赋能、产教融合创新”三位一体发展路径。

国家需求导向:紧密围绕“双碳”目标、海洋强国战略,聚焦海洋可再生资源、智慧水利等关键技术进行攻关。

学科交叉融合:构建“土木+水利+海洋工程+智能技术”学科群,开设人工智能、大数据等跨学科课程,培养复合型人才。

产业协同育人:推行“校企双导师制”“项目嵌入课堂”等模式,实现人才培养与产业需求无缝对接。

培养理念

践行“厚基础、强实践、重创新、塑品格”的育人理念:

厚基础:强化数学、力学等工程科学基础,夯实专业核心能力。

强实践:通过“实验—实习—实战”三级实践体系,提升工程问题解决能力。

重创新:设立“海洋能源创新基金”,支持学生参与科研项目。

塑品格:开设“工程师伦理”课程,培养家国情怀与社会责任感。

培养定位

面向海洋能源开发、智能建造、智慧港口三大领域,培养具备以下能力的卓越工程师:

技术能力:掌握海洋光伏、海上风电等清洁能源技术,精通BIM、智能监测等数字化工具。

管理能力:具备工程项目管理、成本控制及团队协作素养。

国际视野:通过联合培养、国际会议等渠道,拓展全球行业认知。

措施成效

党建工作措施与成效

党建引领:实施“党建+科研”工程,设立党员先锋岗,在海上光伏示范工程等项目中发挥先模范作用。

思政融合:将“海洋强国”“双碳战略”融入专业课程。

专业建设措施与成效跨学科课程体系:融合土木、水利、海洋工程与大数据、AI技术,新增《智能建造与智慧运维》《海洋油气工程》等前沿课程。

实践体系:联合国家电投、三峡集团等30余家龙头企业,建成20余个产学研基地,学生参与国家级项目率达80%。

课程与教学改革:开设《3D打印技术与设计》《风光发电原理》等选修课;推行“项目驱动+案例教学”,依托真实工程案例开展仿真训练。

师资队伍建设与成效引育并举:引进高层次人才,组建“学术导师+产业导师”双导师团队。

成果转化:团队研发的近海漂浮式光伏相关技术已被应用于天津国家电投、山东东营等项目。

学生管理与指导服务研究院构建“全员育人、全程指导、全方位服务”的学生管理体系,创新实施“师友导师+班主任+辅导员”协同育人机制,细化分层指导,强化个性化支持,全面提升学生成长效能。

教学运行与质量监控

全过程评价:建立“学生评教+企业反馈+第三方评估”机制,近两年来教学质量满意度达95%。

人才培养特色与教学成效

产教融合:校企共建“零碳绿色能源工作站”“智慧港口示范区”,学生直接参与兆瓦级海上光伏等国家重大工程。

“项目贯穿式”培养:从大二至大四,学生需完成“基础实验—综合设计—工程实战”三级项目,80%的毕业设计选题来自企业的实际需求。