为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,学校以新一轮本科教育教学审核评估为契机,以“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”为核心理念,推出“本科教育教学自评自建成效展示”专栏,全方位展示各单位在推进本科教育教学综合改革中的工作成效和创新举措,凝练可推广的“天理经验”,为加快“双一流”大学建设注入新动能。

历史沿革

天津理工大学材料科学与工程学院是我国材料科学与工程类人才培养与科技创新的重要基地之一,有着悠久的历史和优良的传统。学院由原天津理工大学材料物理研究所、天津大学冶金分校、天津大学机电分校和天津大学分校材料类相关专业合并组成。

专业与规模

学院现有材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、功能材料、新能源材料与器件5个本科专业。近年来,学院先后成立了新能源材料与低碳技术研究院和功能晶体研究院,形成“一体两翼”的整体架构。

师资队伍

学院师资力量雄厚,现有教职工178人,包括中国工程院院士1人、国家杰青3人、英国皇家化学会会士2人等。学院拥有3支天津市级科技创新团队和2支天津市级优秀教学团队。国际化交流频繁,年均有25名以上国外专家到学院交流。

教学条件

材料科学与工程学科是天津市一类重点学科,拥有一级学科博士点和博士后科研流动站。学院建有晶体材料全国重点实验室、省部共建教育部重点实验室等科研平台,拥有国家级实验教学示范中心、国家一流专业等教学平台。学院科研仪器设备总值4亿多元,学科ESI排名跻身全球前1%。

管理架构

学院架构涵盖教学、科研、学生管理、行政服务等方面,形成了完善的管理体系,致力于提升教学质量、科研水平和社会服务能力,培养高素质的材料科学与工程人才。

荣誉与成果

学院坚持落实立德树人根本任务,不断提高人才培养质量。学院党委获评“全国党建工作标杆院系”培育创建单位,1名教师获评“全国教育系统先进工作者”。学院现有的5个本科专业中含有国家级一流专业2个、天津市一流专业3个。近五年来,学院承担了国家基金委重大专项、国家“863”计划主题项目等300多项,年均科研经费达3000多万元,发表学术论文1000余篇,授权发明专利60余项,获天津市自然科学一等奖等省部级奖项多项。

工作思路

以学生为中心,注重全面发展。强调“以学生为本”,关注学生的个性化发展需求,注重知识、能力、素质的全面提升。通过优化课程体系、创新教学方法和加强实践环节,培养学生的创新能力和实践能力。

强化专业特色,突出学科优势。结合材料学科的前沿发展趋势,优化课程设置,突出学院的学科特色。推动材料科学与化学、物理、生物、信息等学科的交叉融合,培养复合型人才。

注重实践教学,深化产学研合作。加强实验室建设和实践教学环节,开设综合性、设计性实验课程,提高学生的动手能力。与企业和科研院所合作,建立实习基地和产学研平台,让学生在实践中解决实际问题。

推动科研反哺教学,促进科教融合。将教师的科研成果转化为教学资源,开设前沿讲座或专题课程,让学生接触学科最新动态。鼓励学生参与科研项目,培养学生科研兴趣和创新能力。

加强国际化办学,拓宽学生视野。与国外高水平大学和科研机构合作,开展联合培养、交换生项目和国际学术交流。开设全英文课程,吸引留学生,提升学院的国际化水平。

完善质量保障体系,持续改进教学。建立教学质量监控和评估机制,定期开展教学检查和评估。根据学生反馈和社会需求,持续优化教学内容和方法,确保教学质量不断提升。

培养理念

立德树人,德育为先。将思想政治教育融入专业教育,培养学生的家国情怀、社会责任感和职业道德。注重培养学生的综合素质,塑造德智体美劳全面发展的材料人才。

创新引领,实践为本。强调创新精神和实践能力的培养,鼓励学生勇于探索、敢于质疑。通过实验、实习、科研等多种途径,提升学生的动手能力和解决实际问题的能力。

学科交叉,复合培养。推动材料科学与相关学科的交叉融合,培养具有跨学科视野的复合型人才。注重学生的个性化发展,提供多样化的课程选择和培养路径。

国际化视野,全球胜任力。培养学生的国际视野和跨文化交流能力,使其能够适应全球化背景下的材料学科发展需求。通过国际合作项目和全英文课程,提高学生的全球胜任力。

培养定位

服务国家战略需求。面向国家重大战略需求,培养具有创新能力和实践能力的高素质材料人才。注重培养学生的社会责任感和使命感,鼓励学生为国家科技进步和产业发展贡献力量。

服务地方经济发展。结合天津市及京津冀地区的产业发展需求,培养适应区域经济发展的应用型人才。通过与地方企业和科研院所的合作,提升学生的实践能力和社会服务能力。

培养高层次材料人才。培养具有扎实理论基础、突出实践能力和创新精神的高层次材料人才。注重学生的科研能力和学术素养,为材料学科的持续发展提供人才支撑。

培养国际化人才。培养具有国际视野和跨文化交流能力的材料人才,使其能够在全球化背景下胜任材料学科的研究与开发工作。通过国际合作项目和全英文课程,提升学生的全球竞争力。

措施成效

党建工作措施与成效

学院坚持“一个统领三条路径六个聚焦”工作思路,以“标杆”标准推进党委“五个到位”,引领师生攻坚克难、深化改革、夯实基础,全面推动和保障学院事业快速发展。

多名党员教师获评全国五一劳动奖章、天津市劳动模范等荣誉称号。学院党建工作成效相继被人民网、央广网等媒体报道。首批全国党建工作标杆院系、天津市党建领航工程创建培育项目和教育部“三全育人”综合改革试点院系项目顺利结题;获批多项天津市高校思想政治工作精品项目。学院团委获评天津市五四红旗团委,2个团支部获评全国活力团支部,1名学生党员当选中国大学生自强之星、天津市大学生年度人物,2名教师党员获评天津市高校优秀辅导员、天津市优秀团干部。学院1个教师党支部获批全国第三批党建工作样板支部,多个支部主题党日获评天津市教育系统“创最佳党日”及学校“百佳党日”荣誉称号。

专业建设措施与成效

学院专业建设立足国家新材料产业发展规划和天津市“1+3+4”产业布局,面向社会需求,优化专业结构,重塑人才培养体系。学院共有5个本科专业,其中材料成型及控制工程和材料科学与工程两个专业通过工程教育专业认证,占比40%。目前,2个专业获批国家一流专业建设点,3个专业获批市级一流专业建设点,2个专业通过教育部工程教育认证。

实践基地建设与成效

学院深入开展“访企拓岗”专项行动,走访天津利安隆新材料、天津汽车模具、爱旭太阳能等企业,加强校企合作,建立实习基地,开展订单式培养,确保学生与社会需求接轨。学院注重社会实践基地建设,与地方开展长期合作,将扶贫、科技服务、志愿服务等活动与大学生成长紧密结合。

课程建设措施与成效

学院重视一流本科课程建设,《纳米材料学》等三门课程入选天津市一流本科建设课程,《金属材料学》《材料科学基础》等课程入选校级一流课程。学院全面对接OBE教育理念,推动课堂教学从“教为中心”向“学为中心”转变,鼓励教师利用数字化资源开展教学改革,提升学生学习能力。

教学改革措施与成效

学院依托信息化管理系统,开展覆盖教学全过程的线上学生评教工作,推进课程考核改革,鼓励教师申报教研教改项目,近年来共申请20余项。

创新创业建设与成效

学院大力支持师生参与创新创业教育活动,2019年以来,大学生创新创业计划项目共立项61项,其中国家级10项、省级7项。在“挑战杯”“互联网+”等竞赛中,学院屡获佳绩,推动了校园科技创新氛围的形成。

师资队伍建设与成效

学院每年制定专业教师引进计划,注重青年教师培养,推动新老教师传帮带工作,组织教学竞赛、专家讲座等活动,提升教师教学技能。学院鼓励教师深入企业,参与科技特派员专项活动,推动双师双能型教师队伍建设。

教学运行与质量监控

学院实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学,开展以学生学习成果为导向的教学评价,推进信息技术与教学过程融合,加强信息化教学环境与资源建设。

人才培养特色与教学成效

学院根据材料学科专业特色修订本科人才培养方案,加强对学生的思想引领,激发学生刻苦学习钻研。通过开展新生适应性教育、学委讲课比赛、朋辈辅导、材聚讲堂、智创英材、各类创新创业大赛、职业规划大赛等系列特色活动,激发学生学习兴趣,鼓励学生刻苦读书学习。

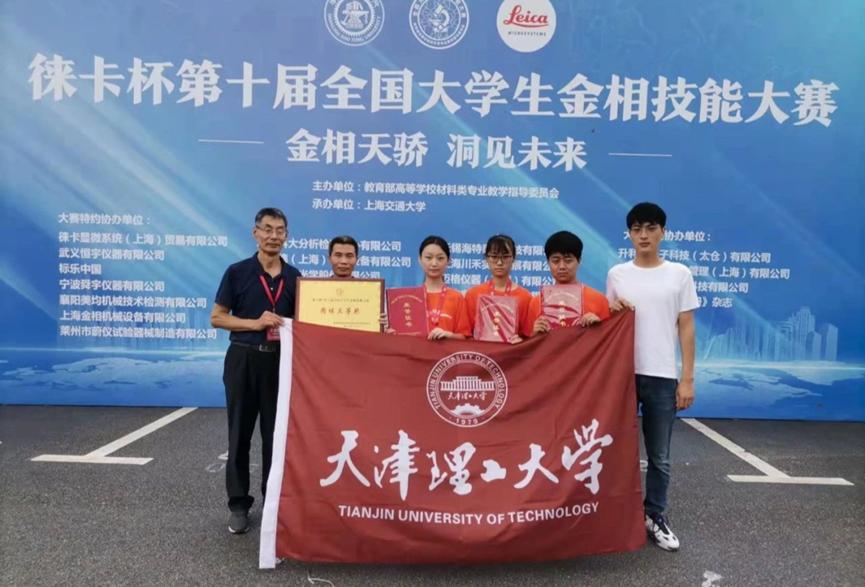

学院积极构建以“学科竞赛+创新创业竞赛”推动专业应用能力培养的模式化培育体系。以培养创新人才为目标,依托科创团队工作室和学生社团,建立“学院主导、学生主体、教师指导”的竞赛组织形式,促进学生自主学习,激发创业创新动力。依托各种竞赛活动,提高学生的实践动手操作能力、理论与实际相结合的能力、团队协作能力以及创新实践能力。近两年学生科技创新成果颇丰。学生获国家级奖励22项、省部级奖励64项,发表科研论文4篇。

优秀毕业生典型

师海彦

2020级功能材料(明理卓越创新班)专业本科生,曾获天津理工大学新生奖学金一等奖、天津理工大学人民奖学金一等奖、国家励志奖学金、天津市“互联网+”大赛铜奖,毕业后保送至中国科学院半导体研究所攻读博士学位。

邸文皓

2020级功能材料(明理卓越创新班)专业本科生,校清朗学堂朋辈讲师,曾获国家奖学金、中国科学院大学大学生奖学金、“理工之星”研究与创新类奖学金、人民奖学金一等奖,美国大学生数学建模竞赛二等奖,全国大学生数学竞赛二等奖、天津市物理竞赛二等奖、互联网+铜奖、金相技能大赛三等奖等。毕业后被保送至中国科学院上硅所攻读博士学位。

赵鸿杨

2018级新能源材料与器件专业学生,曾获天津市第一届“绿建杯”大学生材料科学知识竞赛三等奖;勇于创新,参加2020年校级大学生创新创业训练计划项目,担任项目负责人。曾获天津市人民政府奖学金、天津市优秀学生荣誉称号、人民奖学金一等奖、国家励志奖学金。曾以第二作者发表论文1篇。毕业后被保送至华东师范大学攻读硕士研究生。

卢云梅

2018级材料科学与工程专业学生,曾获国家励志奖学金、新生奖学金一等奖、人民奖学金二等奖。毕业后被保送至西北工业大学材料学院攻读硕士研究生。

朱嘉琪

2016级新能源材料与器件专业本科生,在本科期间,曾于2018年2月公派至波兰弗罗茨瓦夫理工大学机械工程专业交流半年,开拓了国际视野。曾荣获国家奖学金、天津市王克昌奖学金、天津市优秀学生、优秀毕业生荣誉称号等奖誉,2020年以专业第一的成绩保送至浙江大学材料与工程学院攻读博士。

李存全

2019级材料物理专业本科生,曾获天津市人民政府奖学金、天津市创新创业奖学金、天津理工大学“明理”奖学金等奖誉。2023年6月获第十七届“挑战杯”天津市大学生课外学术作品竞赛特等奖、2023年10月获第十八届“挑战杯”全国大学生课外科技作品竞赛一等奖。毕业后以优异的科研业绩通过推免至西湖大学攻读硕/博士研究生。